长大后,我们才明白:

人与人之间的情感,从来都不是非黑即白。

尤其是父母和子女之间,

有爱、有怨,也可能有一丝难以启齿的恨。

这三种情绪交织在一起,

构成了成年后我们对父母最复杂的情感底色。

小时候的父母,是天、是地、是无所不能的神

那时的我们,眼里的父母伟岸又全能:

他们说的就是对的,

他们做的就是好的,

他们在,就有安全感。

我们爱得单纯,爱得简单。

拿到糖果第一时间想着分给爸妈,

受了欺负第一个念头就是找他们撑腰。

那时候,爱是纯粹的,世界是明亮的。

长大后,我们才开始看见父母的“缺点”

慢慢地,我们发现:

父母其实也普通,也平凡,

也不再像小时候那样“无所不能”。

于是,怨意悄悄生根:

为什么我家的条件不如别人?

为什么他们不会引导我?

为什么他们不懂时代、不帮我规划未来?

小时候父母不参加家长会、不关心成绩;

上大学没人送、工作没人指导;

遇事想依靠时,却只剩自己硬扛。

于是,更多的失望与怨怼在心里翻涌——

甚至在某些瞬间,生出“恨意”:

“如果他们再有能力一点,我是不是就能更轻松一点?”

有了对比,才生出更多委屈

结婚后,弟弟也娶妻。

看到弟媳的娘家父母为她争取、护航,

看到她嫁妆丰厚、衣食无忧、任性洒脱……

再回想起自己当年出嫁时,

父母送的20条粗布床单、10床沉甸甸的棉被,

被婆婆当成笑谈在外头说与人听,

自己却连个回娘家的落脚点都没有。

那一刻,羞耻、委屈、愤怒,一起涌上心头。

忍不住想:“是他们的落伍,让我成了别人的笑柄。”

原来,不是父母不爱,而是他们也有局限

年纪渐长,才慢慢明白:

我们眼中的“遗憾”,

是他们能力范围内最好的给与。

他们没有我们想象中的智慧和资源,

但他们从未吝啬过自己的全部。

在那个物质匮乏的年代,

一床手工缝制的棉被,

是他们认知里的“最好”。

我们苛责的,不是他们的错,

而是我们未曾理解的那份局限。

真正的成长,是学会和父母的“不完美”和解

是的,他们可能不懂表达,

不善引导,不能托举我们飞得更高。

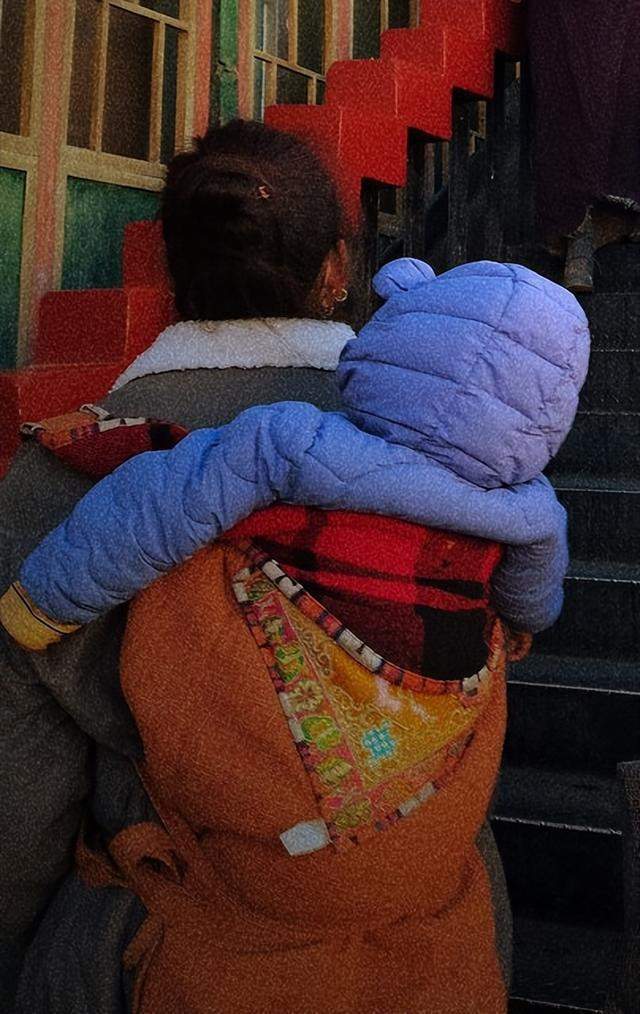

但他们用尽一生,只为给我们遮一方风雨。

他们不是理想型父母,

但他们是“用尽能力”来爱的父母。

我们这一生最大的教养,

不是挣钱、不是成功,

而是能在成长中慢慢学会:

原谅父母的不完美,感恩他们尽力的爱。

写在最后

父母子女之间,这一世的缘分,

是用来相亲相爱的,不是用来相互责难的。

如果你心里也曾有怨、有刺,

请试着站在父母的角度,

看看他们那一代人能为我们做到的,是否已是极限。

教养,不只是对外的温和,

更是对内的释怀与理解。

愿你我,都能放下过去的成见,

在理解中重拾亲情,

在人生下半场学会温柔以待。

关注【吴钩随笔】,陪你一起疗愈过往、修复关系、活出清醒和解的人生。

上一篇:查看个股板块对投资有何帮助

下一篇:没有了